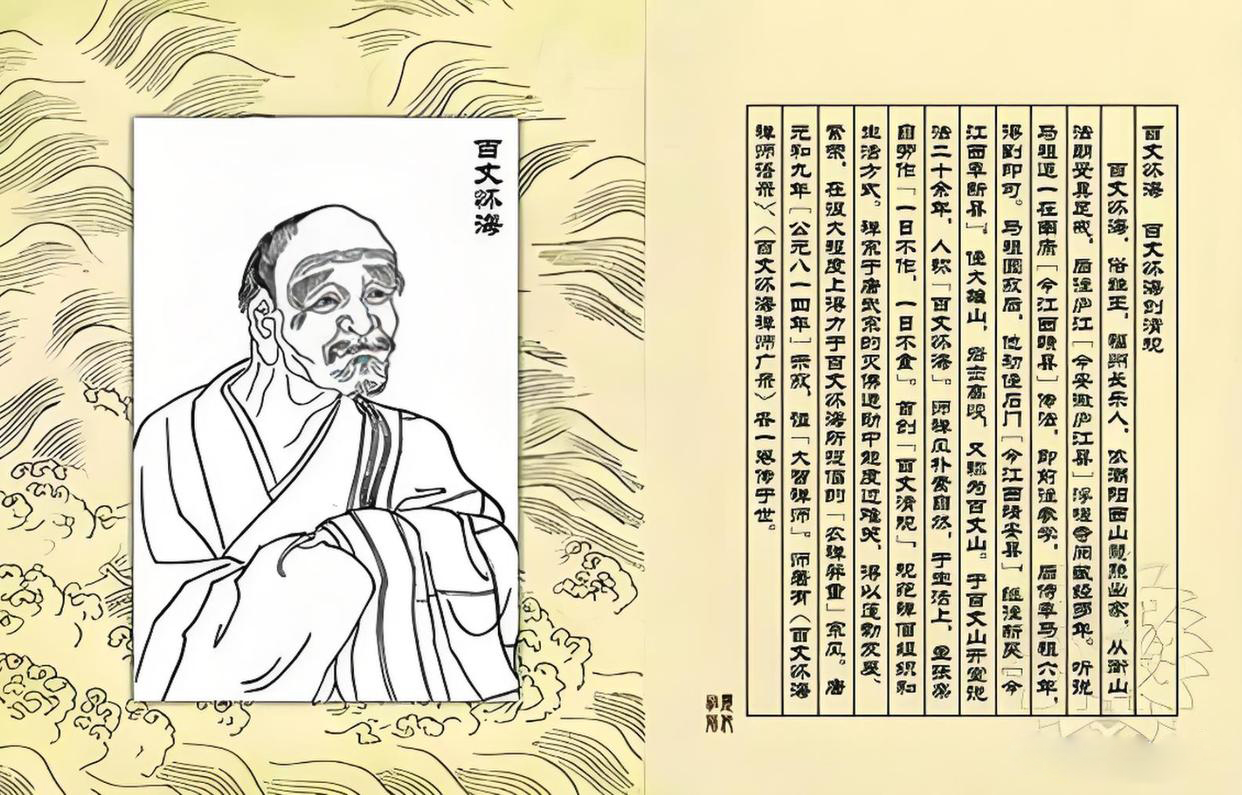

以下内容源自古籍记载与学术探讨,不宣扬任何迷信思想,请读者以客观态度审视。

大唐贞元年间,百丈怀海禅师驻锡在洪州山中。这天,一位年轻比丘神色慌张地来到禅堂,跪在百丈禅师面前。

他双手合十,哽咽着说:"弟子犯了邪淫戒,内心惶恐不安,日夜难眠。恳请师父开示,弟子该如何忏悔?"

百丈禅师看着这位弟子,慈悲地说:"你且起来,告诉我事情的经过。"谁知这句话刚说完,那位年轻比丘竟当场昏倒。这一幕,在场的僧众都看愣了。

百丈山上,松涛阵阵。一群僧人将昏倒的年轻比丘抬到禅房休息。等他醒来后,百丈禅师给出的开示,不仅让这位犯戒的弟子豁然开朗,更让在场的僧众深受启发。

这个发生在唐朝的真实故事,蕴含着怎样的智慧?

年轻比丘为什么会昏倒?百丈禅师又是如何帮助这位陷入深深忏悔的弟子?这个故事给现代人带来了怎样的启示?且听我道来。

那个闷热的午后,百丈山的禅堂里发生的一切,值得我们深思。年轻比丘的心路历程,或许也是很多人内心挣扎的写照。

一个人犯了错,最难的不是面对他人的指责,而是如何与自己内心的谴责和平共处。这位年轻比丘的经历,恰恰说明了这一点。

百丈禅师对他的开示,不仅仅是对一个个案的化解,更是对人性本质的洞察。

这个故事要说的,远不止是一个忏悔的过程。它涉及到每个人都可能面临的困境:当我们做错事情的时候,应该如何面对?如何真正地忏悔?如何重新站起来?

在我们探讨这个故事之前,不妨先了解一下事情的来龙去脉。这不仅关乎一个人的救赎,更是一堂生动的人生课程。

年轻比丘名叫明心,他的故事要从三个月前说起。那时,他刚刚在百丈山受戒不久。作为一名新晋比丘,他对佛法充满热忱,每天都勤勉用功。

山门外的小镇上,住着一户商家。女主人年轻貌美,常常带着女儿来寺院上香。

一次偶然的机会,明心被安排到山门处值守。女主人带着女儿来上香,因为天气炎热,女儿晕倒在寺院门口。明心出于慈悲,搀扶了一把。

就是这简单的身体接触,却让他内心泛起了涟漪。

从那天起,明心发现自己无法专注修行。女主人的身影总是在他脑海中浮现。他开始找各种理由到山门值守,希望能多看她几眼。

内心的贪念越来越强,他知道这样不对,可就是控制不住自己。

一个雨天的下午,女主人独自来寺院,想为生病的女儿祈福。明心主动为她撑伞。在送她回去的路上,两人发生了超越界限的事情。事后,明心陷入了极度的自责和痛苦中。

他开始彻夜难眠,每当闭上眼睛,就会看到菩萨像前的灯火摇曳,仿佛在无声地责备着他。他尝试着更加用功修行,希望能够洗刷内心的污点。

可是越是这样,内心的折磨就越深。

这种煎熬持续了整整三个月。最后,他实在无法承受,决定向百丈禅师忏悔。就这样,他在那个闷热的午后,走进了禅堂。

明心的痛苦,源于他对戒律的理解还停留在表面。他把持戒看作是一种外在的规范,一旦违背就会受到惩罚。这种认知让他陷入了更深的痛苦。而百丈禅师的开示,正是要帮他走出这个误区。

百丈禅师看着昏倒的明心,让人端来一碗温水。等明心醒来后,禅师并没有立即说什么,而是让他慢慢喝水,平复心情。禅堂里很安静,只有风吹过竹林的沙沙声。

明心喝完水,泪流满面地说:"弟子有愧佛祖,有愧师父,有愧僧团。弟子违背戒律,犯下重罪,实在是罪该万死。"

百丈禅师静静地看着他,说:"你觉得你现在最痛苦的是什么?"

明心说:"弟子辜负了三宝的培养,辜负了师父的教导。每想到这里,就恨不得一头撞死。"

百丈禅师说:"那你觉得,如果你真的撞死了,就能解脱这种痛苦吗?"

明心一愣,不知该如何回答。

百丈禅师看着明心深陷痛苦的样子,若有所思。片刻后,禅师缓缓开口,说了一句话。这句话,让在场所有人都怔住了。

明心听到这里,突然抬起头,眼中闪过一丝疑惑。他不明白,为什么禅师说他的痛苦来自执着,而不是违背戒律?

难道犯了邪淫戒不应该感到痛苦吗?这时,百丈禅师说了一句话,让他的心境彻底转变。这句话是什么?为什么能让一个陷入深深自责的人豁然开朗?

百丈禅师说:"放下执着,不是放下戒律。真正的持戒,是了解戒律的本质。戒律不是枷锁,而是明灯。它不是用来束缚你,而是用来照亮你的心。"

明心听得入神,但还是不太明白。百丈禅师接着解释:"你知道为什么佛陀制定戒律吗?不是为了让人活在恐惧和束缚中,而是为了让人获得真正的自由。

就像江河需要两岸的约束,才能奔流不息;就像房子需要墙壁的界限,才能遮风挡雨。戒律的意义,在于帮助我们认识自己的本性。"

明心若有所思地点点头,但眼中还带着困惑:"可是弟子已经违背了戒律,这个污点永远都洗不掉了。"

百丈禅师说:"你看那边的莲池。莲花从淤泥中生长,却不染着淤泥。不是因为它远离了淤泥,而是因为它知道自己的本性。

你犯了错,不是因为你的本性有污点,而是因为你一时迷失了方向。现在你已经知道错了,为什么还要被过去的阴影所困?"

这番话让明心的心里一亮。百丈禅师继续说:"真正的忏悔,不是惩罚自己,而是认识到错误,并且有勇气改正。你现在的痛苦,恰恰说明你的本性没有迷失。如果你真的堕落了,就不会感到痛苦了。"

明心听到这里,眼泪又流了下来,但这次不是因为痛苦,而是因为感动。他说:"师父,我明白了。我不应该沉溺在自责中,而是应该以此为戒,重新开始。"

百丈禅师点点头:"很好。不过还有一点你要记住。忏悔不是一时的事情,而是一个持续的过程。就像擦拭镜子,不是擦一次就永远明亮,而是要经常擦拭。每一次发现自己的不足,都是一次净化心灵的机会。"

这时,一个年长的比丘问:"师父,那应该如何才能做到真正的忏悔呢?"

百丈禅师说:"真正的忏悔有三个层次。第一个层次是知错,就像明心现在这样,能够认识到自己的错误。

第二个层次是改过,不仅要认识错误,还要有决心和行动去改正。第三个层次是转化,把犯错的经历转化为修行的动力,这才是最高的境界。"

禅堂里的僧众都认真地听着。百丈禅师又说:"很多人以为忏悔就是自责,就是惩罚自己。这种想法是错误的。真正的忏悔是智慧的开始,是觉醒的起点。

就像黑暗中的人,摸索着碰到了墙,这不是失败,而是找到了方向。"

一个年轻僧人问:"可是师父,如果我们不严厉要求自己,不是会放纵自己吗?"

百丈禅师说:"严厉和慈悲不是对立的。对自己严厉,是为了提醒自己;对自己慈悲,是为了给自己改过的机会。如果只有严厉没有慈悲,就会陷入自我折磨;如果只有慈悲没有严厉,就会变成放纵。两者要平衡。"

这时,明心又问:"师父,那该如何预防自己再犯同样的错误呢?"

百丈禅师说:"预防的关键不在外在,而在内心。你要观察自己的心,了解是什么让你产生了贪念。贪念起时如果能察觉,就像看到了即将燃起的火苗,及时扑灭就不会酿成大火。"

接着,百丈禅师讲了一个故事:"从前有个年轻人去拜访一位老修行者,问他如何才能不起邪念。老修行者带他到河边,指着河水说:'你看这条河,它为什么能保持清澈?'年轻人说:'因为它在不断流动。'老修行者说:'没错,我们的心也是一样,要保持觉知的流动,不让杂念停留。'"

这个故事让在场的僧众都有了新的领悟。百丈禅师又说:"持戒最重要的不是压制,而是觉察。

当你能够觉察到自己的每个念头,就像明镜照物,自然能够分辨善恶。这种觉察不是批判,而是理解;不是否定,而是接纳后的转化。"

一个老比丘问:"师父,有些人说破戒后就永远污染了,再也不能清净了,这种说法对吗?"

百丈禅师说:"这是一种错误的见解。佛陀说过,心性本净,烦恼为客。就像天空被乌云遮蔽,云散了天空依然明净。

重要的不是你曾经犯过什么错,而是你现在是否觉醒,是否在正确的道路上。"

明心听到这里,心中的重担终于完全放下了。他对百丈禅师说:"师父,我现在明白了。忏悔不是惩罚自己,而是给自己一个重新开始的机会。我要把这次的经历作为修行路上的警示,时刻提醒自己。"

百丈禅师欣慰地点点头:"很好。不过还有一点要提醒你,不要把这次的经历看得太重,也不要看得太轻。

太重了会让你陷入自责的深渊,太轻了又会让你忽视了教训。要以平常心看待,以智慧来处理。"

这时,外面传来了晚课的钟声。百丈禅师说:"时间差不多了,今天就说到这里。记住,每个人都会遇到困境,关键是以什么样的心态来面对。

持戒不是为了束缚自己,而是为了解脱;忏悔不是为了惩罚自己,而是为了成长。"

明心恭敬地向百丈禅师顶礼:"感恩师父的开示。弟子终于明白了,真正的忏悔不是一味地自责,而是要以智慧来观照自心,以慈悲来对待自己。"

晚课的钟声回荡在山林间,明心走出禅堂时,发现天空格外清明。远处的晚霞映照着莲池,一朵晚开的莲花正迎着夕阳绽放。这一刻,他感受到了前所未有的轻松和清净。

这个发生在百丈山上的故事,让我们看到了佛法中蕴含的深刻智慧。

它告诉我们,人难免会犯错,但重要的是如何从错误中吸取教训,如何以正确的方式来忏悔和改过。正如莲花从淤泥中绽放一样,每个人都有改过自新的机会。

生活中,我们常常会被各种烦恼和懊悔所困扰。但如果能像明心一样,在迷茫时寻求智者的指引,在犯错时勇于面对,在忏悔时保持正念,那么每一次的跌倒都将成为我们成长的阶梯。

百丈禅师的开示,不仅帮助了一个迷途的弟子找到了方向,也为我们指明了人生的智慧:真正的忏悔,是一个觉醒和成长的过程;真正的修行,是在跌倒中学会站起来的勇气。这种智慧,超越了时空的界限,至今仍在指引着无数迷途的人们。